���ۊw�I���ؐ��ƃG�r�f���X���߂�����

(2012/9/6 UP)

�u�R�|���̔ߌ��v���邢�́u�^���G�r�f���X��`�v�ɂ���

���@���̑O�i2012�N�U�����j�ɁA���ېl�ԉȊw������c�iInternational Human Science Research Conference: IHSRC�j�Ƃ������̂������g���I�[���ł����āA�|�c�k�����Ƃ�������ɎQ�����Ă��܂����B����͌��ۊw���A�S���w�A��ÁA�Ō�A����Ȃǂɉ��p���悤�Ƃ���l�����̉�c�Ȃ�ł����A�����łڂ������\�����̂́u�G�r�f���X�v�ɂ��Ăł��B�u�G�r�f���X�v�Ƃ������t�́A���R�Ȋw�ł́u�؋��v�Ƃ����j���A���X�Ŏg���Ă��܂��B�����ⓝ�v���Ƃ��Ă݂邱�Ƃ�ʂ��ē�����؋��A�Ƃ��������ł��ˁB�u���Ȃ��̈ӌ��ɂ́A�G�r�f���X�͂���܂����v�Ƃ����悤�Ȍ������Ŏg���錾�t�ł��B

�������A���̃G�r�f���X�Ƃ������t�́A���ۊw�ł́A���ؐ��Ɩ���ł��ˁB�����G�r�f���X���A���R�Ȋw���ł́u�����ⓝ�v�ɂ��؋��v�A�N�w�ł́u���ؐ��v�ƂȂ�킯�ł��B

�ł́A�Ȃ�ł��́u�G�r�f���X�v�ɂ��čl���Ă݂悤�Ǝv�������Ƃ����ƁA���̎��R�Ȋw�̈Ӗ��ł́u�G�r�f���X�v���A�l�Ԃ�Љ�Ɋւ��������̊w��A�S���w�A�Ō�w�A����w�Ȃǂ̊w��Ɋւ���Ă���ƁA�Ȃ��Ȃ���������Ȃ��ƂɂȂ��ł���B

�������܂ŁA���l�̒����J���`���[�Łu�P�A�̌��ۊw�v����������ɂ���Ă���R�|�L���̓������̂ڂ��̌������ɗ��āA���낢��b�����Ă�����ł����A�R�|������đ�w�͐S���w���o�g�Ȃ�ł����ĂˁB

���@�ڂ����A��蕔�S���w�ȑ��i�H�j�Ƃ����b�������Ƃ�����܂��B

���@����A�܂��������̒ʂ�Łi�j�A��w�̕��ɂ͂ǂ����M�S�Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł��Ȃ����������ł��B�Ȃ�ł����Ȃ�����������Ƃ����ƁA�Ƃɂ������������Ȃ����Ⴞ�߂��ƌ���ꂽ�����ł��B�������玩���Ńt���C�g��J���������ǂ�ł������ǁA���_�ł���𒆐S�ɏ������ƂȂ�ĂƂ��Ă�������Ȃ��B�Ƃɂ����������������������ŁA�u���̈��q�Ƃ��̈��q�ɂ͂����������ւ�����v�Ƃ����悤�ȁA����炵���`�ɂ܂Ƃ߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

����ł���Ȏ��������������ł��B�u�Ӗ��̂���P��Ƃ܂������Ӗ��̂Ȃ����̗���ł́A�ǂ��炪�L���Ɏc�邩�v�B

���@�Ӗ��̂���ق��Ɍ��܂��Ă܂���ˁB

���@�ł���ˁB�ł��A�Ƃɂ����u�����܂��Ę_�����v�Ƃ����`�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ�����ŁA�R�|����͂��������������ł��B�����܂��p�\�R���̃\�t�g���낭�ɂȂ���������ɁA�R���s���[�^�̏ڂ����F�l�ɂ킴�킴�����p�̃\�t�g������Ă�������肵�āB���_�ł̓t���C�g��J���ɂ��ӂꂽ�悤�ł����A�{�_�͂܂������̎����B�������ɃG�r�f���X�͏o���悤�ł����A�ł����̈Ӗ�������̂��A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB���{�l���Ęb���Ă����܂������A����Ӗ��A�ߌ��I�Ƃ����邩������Ȃ��i�j�B

�������ɁA�����Ƃ����`�ŃG�r�f���X���Ƃ�Ȃ���킩��Ȃ����̂��Ƃ�����܂��B���Ƃ�������ۂɌ������ǂ����Ƃ������Ƃɂ��ẮA�����ƌ��ɂ���Ċm���߂邱�Ƃ��������܂��A�����������Ƃ�����������̂����R�Ȋw�̖{�����Ǝv���܂��B

�ł��S���̗̈�ɂȂ�ƁA�Ⴆ�A���P�[�g������ē��v���Ƃ�ꍇ�ł��A���⍀�ڂ��ǂ����邩�ɂ���āA���҂ǂ���̌��ʂ��o��悤�ɑ��삷�邱�Ƃ��ł���B�ꌩ���w�I�ɂ݂��邯��ǂ��A���͂��̓y�䂻�̂��̂��낤��������A�R�|����̘b�̂悤�ɂ킩���Ă��邱�Ƃ��킴�킴�u�Ȋw�I�Ȏ�@�v�Ŋm���߂�葱�����Ƃ�����A�Ƃ������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�����Ɗώ@���i�ȁj�w�I�Ƃ��������ł́A�l���n�̊w��͂��܂������Ȃ���ł����ǂˁB

�����悤�Șb�͂��������āA����S���w�̐搶�ŁA�u�����U���́v�Ƃ������@�ɑ����Č�������̂��S���w�҂̃A�C�f���e�B�e�B�ȂƂ����������������B�u�����U���́v�Ƃ����̂́A�ڂ����ڂ����͂킩��܂��A���v�̌��ʂ͂��A���ڂ̑��֊W�͂���Ƃ������w�I�Ȏ�@�̂悤�ł��B����ł��̕��́A���_�ł��A�w���ɂ��������Ƃ���点�悤�Ƃ���B�u�S���w�����ȏ�A����͕s��������v�Ƃ����킯�ł��B�w�������������������͂�ʂ��āA�l�Ԃ�Љ��l�X�̈ӎ��ɂ��ĐV�������@�������������炵�����Ƃł����A�ł����Ԃ͂Ƃ����ƁA�菇���o���Č����炵���������ɂ��邱�Ƃ��d�������̂ŁA�������牽���ǂ��l���Ă����̂��A�Ƃ����̐S�̂��Ƃ͓�̎��ɂ���Ă��銴���ł����B

���̓�����ȑ�ɂ��A�ق��̑�w�̐S���w�Ȃ��o�āA���������Ћ߂����Ă����w���ɓ����Ă����w�������܂����A��͂蓯���悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂����B�S���w�Ȃł��낢������I�Ȃ��Ƃ����āA����炵���_���͏���������ǂ��A���̂Ƃ��A�f�[�^�Ƃ������̂͂���߂Ĝ��ӓI�ɑ���ł��Ă��܂����A����炵���_���Ƃ����̂͂�����ł�����Ă��܂��A�Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂����B����ŁA�S���w������ȏ㑱���Ă���Ӗ��͂Ȃ��ȂƎv�����A�ƌ����Ă܂����B

���@�u�R�|���̔ߌ�������Ƃ���v�łƂ��������ł��ˁB

���@�����ł��ˁB�v����ɂ����ɂ���̂́A���R�Ȋw�̕��@��͂����A����^���G�r�f���X��`�Ƃł������ׂ����̂ŁA������\�ɂ��Ă���̂͐��w�I��@�Ȃ�ł��B���ʂ̐l�ɂ܂˂ł��Ȃ��悤�ȁA���x�Ȑ��w�I��@��p���邱�ƂʼnȊw�����S�ۂ���Ă���ƍl����B���v�w�I�ȁA���w�I�Ȏ�@��p���邱�Ƃ����G�r�f���X�Ɋ�Â����w��ł���A���̂��Ƃɂ���āA�Ȋw�I�Ȓm�������̐��̒��ɑ��₵�����ƂɂȂ�̂��ƁB���������l�����͍���������B

�������ɓ��v�Ƃ������̂����ɗp����A�����̏펯�I�Ȏv�����݂𑊑Ή����邫�������ɂȂ�����A�u�ӊO�ɂ����������v�Ƃ����C�Â��ݏo�����肷�邱�Ƃ�����܂��B�Ⴆ�A�u�O���ڂ̗[���v�̂�������A����̂ق����ƍߗ��͖��炩�ɒႢ��ł���ˁB�C���[�W�I�ɂ͏��a�͖q�̓I�Ȋ��������܂����ǁB���������̂悤�ɗL���ɓ��v���g�����߂ɂ́A�ǂ���������������ɓK���Ă���̂��A�ǂ������`�œW�J���Ă����Ό��ʓI�Ɏg����̂��A�Ƃ������Ƃ��ᖡ���Ă������Ƃ��K�v���Ǝv���܂��B

�ł��A�����A���������J�i���ƂȂ�l�@���ɂ��āA�S���w��l���n�̊w��́A�^���G�r�f���X��`�A�^���Ȋw��`�݂����Ȃ��̂Ɋׂ��Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�����B

����Łu���I�v�ƌ�����̂��낤���H�`�O���E���f�b�h�Z�I���[�̖��

���@�ł��A�S���w�҂ł����̂��Ƃ��肾�Ǝv���Ă�����͂���������̂ł����A�^���G�r�f���X��`�̊낤���A�݂����Ȃ��Ƃ��������Ă��܂��ƁA�S���w�̊w��̂Ȃ��ł͐g���낤���Ȃ��Ă��܂������B

���@�����ւ�ł��ˁB

���@�����ւ�ł���B�������A�����Ɛl�ԓI�ȐS���w���K�v���Ǝv���Ă���l����������킯�ŁA�u���I�v�Ȍ����Ɏ��g��ł���l������B�u���I�ȐS���w�v�Ƃ����̂́A���l�ɊҌ��ł��Ȃ��u���I�v�Ȏ������d������B�u�����҂̌o���v����l���悤�Ƃ���킯�ł���ˁB���Ƃ��C���^�r���[���d�ˁA��������l���悤�Ƃ���B����́A�l�Ԃ̂��Ƃ��l����w��ɂƂ��āA�ЂƂ̏d�v�Ȏ�@�ł���킯�ł��B�ł��A����ł͂��́u���I�S���w�v���悢�����ɐi��ł��邩�Ƃ����ƁA�����ɂ��Ȃ��Ȃ��낤���ʂ�����Ɗ����Ă��܂��B

���@��������낤����ł����B

���@�����Ȃ�ł���B�Ȃɂ��댯���Ƃ����ƁA���܊Ō�w��Տ��S���w�Ȃǎ��I�����̂Ȃ��ł́A�O���E���f�b�h�Z�I���[�Ƃ�����@�����̂��������s���Ă����ł��B

�ǂ��������@���Ƃ����ƁA�����Ȑl����C���^�r���[�����āA�܂��e�N�X�g�ɗ��Ƃ��B��������Ƃ��Ƃ̕�������藣���ăo���o���ɂ��������ŁA�������狤�ʃJ�e�S���[�������o���Ă���A�Ƃ������̂ł��B

���̃O���E���f�b�h�Z�I���[�ɂ́A��͂莗��G�r�f���X��`�݂����ȂƂ��낪����Ǝv���܂��B�e�N�X�g�����āA�������狤�ʍ������o���Ă����Ƃ����葱��������k���ɂ��̂́A��ςȘJ�ꂪ������ƕ����Ă��܂��B�S���w�̐l�����������U���͂����悤�ɁA�����ւ�Ɏ�Ԃ�������B�ł��A��Ԃ͂����邯��ǂ��A������Ƃ����葱���������ɓ��܂��ď��������炱���������ʂ��ł܂����A�Ƃ����悤�ɘ_�����쐬����ƁA���ɉȊw�I�ɂ݂���킯�ł���ˁB

�ł��u�C���^�r���[�œ���ꂽ�e�N�X�g�v�Ƃ����̂ɂ́A���̓C���^�r���A�[�ƃC���^�r���C�[�Ƃ̊W�����ɋ����܂݂��܂�Ă���킯�ł���ˁB�C���^�r���A�[���ǂ������p���ŁA�ǂ������Ӑ}�Řb���������̂��A���̈Ӑ}�͂ǂꂭ�炢�C���^�r���C�[�ɋ����I�Ɏ~�߂��Ă��邩�B���邢�́A���łɐl�ԊW���ł��Ă���Ԃł̃C���^�r���[�Ȃ̂��A����Ƃ��C���^�r���[��V���ɐ\�����ݎĂ�������̂����Ƃ��A���܂��܂ȊW���̒��Ŕ������o�Ă��Ă���Ƃ����w�i������킯�ł��B

���������w�i�ɂ�����̂��ׂĂ��A��������̂��ċ��ʍ����E���Ă����A�Ƃ����葱���̒��ł͗����܂���ˁB�ނ���A��̓I�ȕ����𗎂Ƃ��ăf�[�^��������Ƃ����̂��Z�@�Ƃ��Ă̎������Ȃ킯�ł��B�܂������u�q�ϓI�v�Ȏ����̃f�[�^�Ƃ��ăe�N�X�g�����悤�Ƃ���킯�ł��B

�ł��A���̃e�N�X�g���āA�ǂ��l���Ă���̓I�Ȃ��Ƃ肪�����Ă͂��߂ďo�Ă��Ă���킯�ł���ˁB���Ƃ��A�C���^�r���C�[���A���̐l�ɂ���ׂ��Ă��������Ȃ��ȁA�Ǝv������̐S�Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��Ȃ邾�낤���A�t�ɁA���̐l�͂����Ƙb���Ă���邵�A���܂܂ł���܂茾��Ȃ��������Ƃ����ǁA����ׂ��Ă݂悤���ȁA�Ǝv�����Ƃ����Ă��邩������Ȃ��B�C���^�r���A�[�ƃC���^�r���C�[�̌ĉ�����i���邢�͌ĉ����Ȃ��j�W���́A���͔��ɏd�v���Ǝv���܂��B������������������͑S���������������ŁA���̎葱���܂��ăf�[�^�������āA����Ȍ��ʂ��ł��܂����A�Ƃ����悤�ɂ��Ă��܂��킯�ł���ˁB������u���I�ȐS���w�v�Ƃ����Ă���킯�ł�����A�͂Ȃ͂����������̂�����킯�ł���B

���@����Łu���I�v���Ƃ�����ł����H

���@�͂��B

���@�ʂ␔�l�ł͂Ȃ��u����v��}��ɂ��邩��u���I�v���Ƃ������Ƃł����H

���@�����ł��B

���@�ł��A�u����v��}��ɂ���Ƃ����Ă��A�ƂĂ����@�I�Ȋ����ł���ˁB�ނ���u����v�̖{�������Ă���悤�Ɏv���܂��B

���@�����B�ł��A���@�I�ɁA�����ɂ�邩�炱���Ȋw�I���Ƃ������ƂɂȂ�B

���@������ƍ��������������܂��ˁB

���@���������������܂���ˁB�ł��A���̕��@�ɏK�n����̂͂�����������炵���āA���ɂ���GTA�c�c�O���E���f�b�h�Z�I���[�A�v���[�`�ł���ˁc�c��p���āA�C�m�_���������ƁA�����Ƃ���������������Ƃ������ƂɂȂ�₷���̂ŁA�ƂĂ����s���Ă���悤�ł��B

�������A���͎҂��C���^�r���C�[�ł��銳�҂���Ƃ�����ƊW�����낤�Ɠw�͂���A�܂�A�u�����������Ƃ��n�b�L�����������v�Ƃ����ϓ_��������Ƃ����Ă�������҂���ɋ����I�ɋ��L���Ă�����āA���A���낢��Șb���\���Ɉ����o�����Ƃ��ł���A�����Ƃ��������ɂȂ邾�낤�Ǝv���܂��B�w���Ȍ������ɂȂ�܂����A�Z�@�͉��ł��낤�ƁA���܂݂����Ȃ��Ƃ��������肵�Ă���A�悢�����ɂȂ�\��������B�ł��A���̎�@�̌��O�Ƃ��ẮA�����̎�ς���ꂸ�ɁA�C���^�r���C�[�̔�����q�ϓI�ȃe�N�X�g�Ƃ��Ċm�肵�A������q�ϓI�Ȏ葱���܂��ăf�[�^�����Ă��邩�炱���A���̌��ʂɂ́u�Ȋw�I�ȃG�r�f���X�v������̂��A�Ƃ��������ɂȂ��Ă���B���̗����͂�͂�܂����Ǝv���܂��B

���@�S���w���ΏۂƂ���̈���āA�l�ԓI�ȉ��l��Ӗ��̖��ɂ�����邱�Ƃł���ˁB�ƂȂ�ƁA���̔��z����@�ɂ��Ă��A���R�Ȋw�I���ۂɑ���A�v���[�`�Ƃ͈�������肩�������߂���A�Ƃ������Ƃł��傤���ˁB

���@�������Ǝv���܂��B�ł͂ǂ��������肩�����\�Ȃ̂��B���̖₢�����ۊw���甗��ǂ��������ƂɂȂ邩�A���l����K�v������Ǝv���Ă����킯�ł��B

�u���I���A���e�B�v�`���ۊw�̖��ؐ��̊j�S�͉���

���@�Ⴆ�Ή����̎������b��ɂȂ��Ă���Ƃ��ɂ��A�����҂�������ǂ������Ă����̂����l���Ă݂邱�Ƃ��厖�ł���ˁB�������A���̎��_�Ŋ��������Ƃ�l���Ă������Ƃ��v���N�������Ƃɂ͓���ʂ�����B�������u���̎����͎����ɂƂ��Ăǂ̂悤�Ɍo������Ă������v�Ƃ������Ƃ��A�����Ҏ��g���m���߂Ȃ������Ă����B�܂�A�����҂��������g�́u���I�ȃ��A���e�B�v�ɑ����Č���Ă������Ƃ��ł���A�����̈Ӗ��͂Ђ��傤�ɋ�̓I�ɂȂ��Ă���B

���́A�l�͑��l�ɂ͂Ȃ��Ȃ������ɂ������Ƃ����邵�A�����̊����Ă��邱�Ƃ������Ō��Ȃ��悤�ɂ��Ă���A�Ƃ������Ƃ��悭����B�ł�����A�����ɂ���Ă͂��Ȃ�̓��������̂Ǝv���̂ł����A�����C���^�r���[�Ƃ������@��������Ƃ���A����́u���I�ȃ��A���e�B�v�������o���邩�ǂ����A�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���̂ł��B

���@�u���I�ȃ��A���e�B�v�ł����B

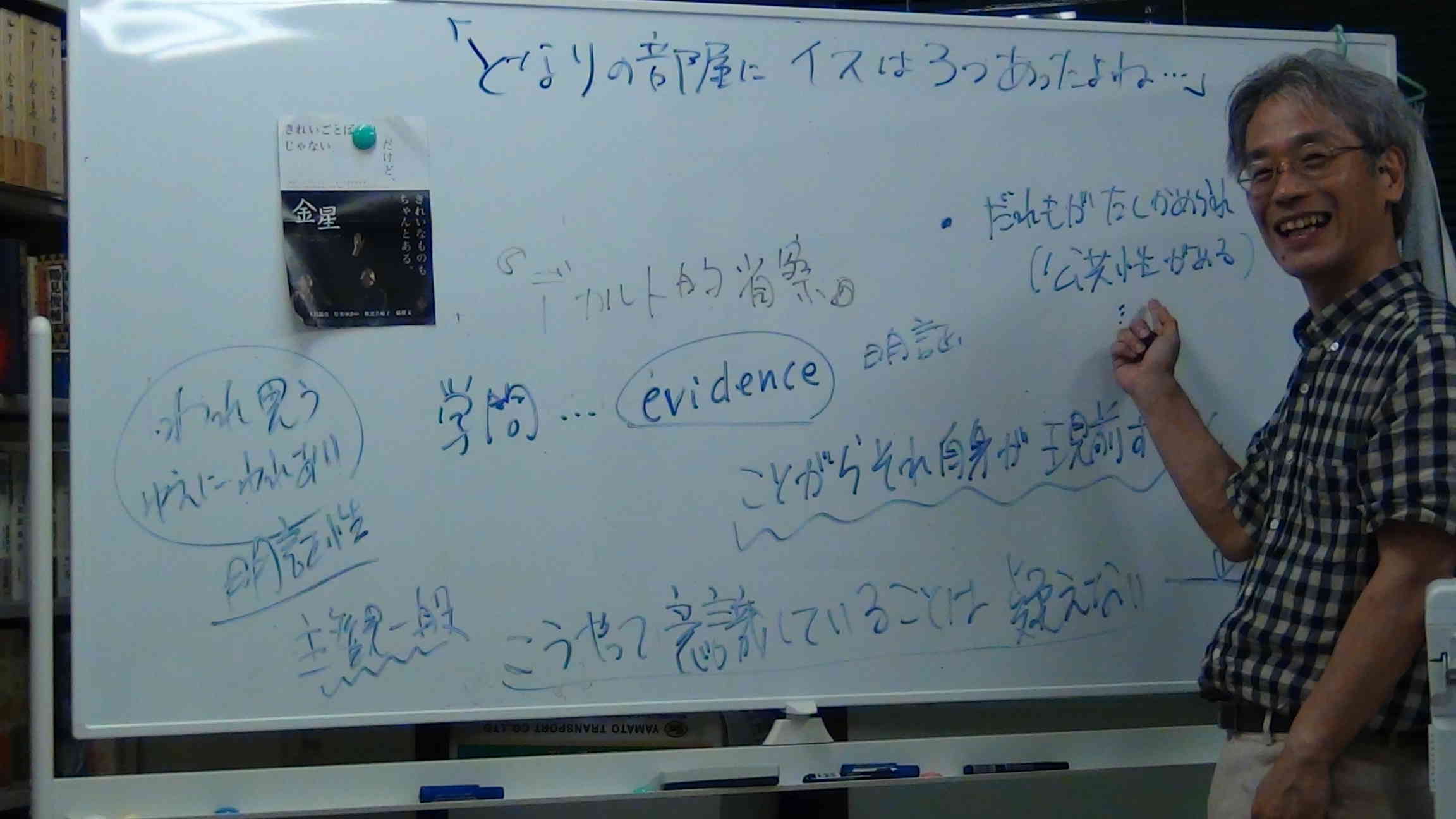

���@�����B�u���I���A���e�B�v�Ƃ������t�����ɍ���Ă݂��̂ł��B�����łȂ�炩�̌o���Ȃ��Ă݂āA�u�������g�̑z���E�����Ƃ��Ă��̂��Ƃ͋^���Ȃ��i�q�ϓI�ɂ͂܂��ʂ̌��������肤��Ƃ��Ă��j�v�Ƃ������Ƃ�����Ǝv���̂ł����A���������Ȍ��t�ŌĂ�ł݂����Ǝv���āB����Ō��ۊw�̘b�ɂȂ��ł����A�t�b�T�[������͂肱���������Ƃ��l���Ă��āA������u�G�r�f���X�v�Ƃ������t�ŌĂ�ł��܂��B���́u���i���j�v�ł����B�t�b�T�[���ӔN�̒���Ɂw�f�J���g�I�Ȏ@�x�Ƃ����̂�����܂����A���̍ŏ����u�G�r�f���X�v����n�܂��Ă��܂��B������Ƃ��݂����Ă��܂����A���̘b�����Ă݂܂��B

�t�b�T�[���͂܂��A�w��ɂ́u�G�r�f���X�v���K�v�ł��ꂪ�Ȃ���Ίw��ɂȂ�Ȃ��A�ƌ����Ă��܂��B���̂����̃t�b�T�[���̃G�r�f���X�i���j�̒�`�́A�u�������ꎩ�g�����O���邱�Ɓv�Ƃ������̂ł��B�������A�z���Ȃǂł͂Ȃ��āA�����ɂ��̂܂ܗ^�����Ă���̂ŋ^���Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B

�ȒP�ȗ�ł����ƁA�Ⴆ�u�ׂ̕����ɂ������֎q���O��������ˁv�Ǝv�����Ƃ���B�ł�����͂܂�����b�Â���ꂽ�������ł͂Ȃ��B����Ŏ��ۂɗׂ̕����ɍs���Č��Ă݂�ƁA�����ƈ֎q���O�������B���̂悤�Ɂu���Ă݂�ƈ֎q���O����v�Ƃ������Ƃ��u�����������̂��̂Ƃ��ć����O���Ă���v�Ƃ������Ƃł��B�������āu�ׂ̕����ɂ͈֎q���O����v�Ƃ�������́A���ۂɌ���Ƃ����G�r�f���X�i���j�ɂ���Ċ�b�Â���ꂽ�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

���ؓI�ȉȊw�́A�ŏI�I�ɂ͒m�o���������菊�ƂȂ�܂���ˁB���R�Ȋw�̃G�r�f���X�Ƃ����͎̂����Ɗώ@�ɂ����̂ł����A����͋��ɓI�ɂ́u�m�o����Ɗm���ɂ����Ȃ��Ă���v�Ƃ��������Ɋ�Â����̂ƌ����܂��B�ł�����A���R�Ȋw�̕��@������߂Ă����ƁA�m�o�����Ɛ��w�I�����Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B�����l����Ɓu�������ꎩ�g�����O����v�Ƃ����t�b�T�[���̃G�r�f���X�̒�`�́A�ꉞ�A���؉Ȋw���܂߂ĕ�ł�����̂ɂȂ��Ă͂���킯�ł��B

�ł��A���ʂɌ�����Ƃ��̃G�r�f���X�ɂ́u�N�����m���߂���؋��v�Ƃ����Ӗ��������ł��ˁB�܂肻���ɂ́u�������v�Ȃ����u���L���v�̎���������B�t�b�T�[���̒�`���ƁA���̎��������������Ă��܂��B���؉Ȋw���A����������ώ@�����肷�邱�Ƃ����߂�̂́A���Ƃ��ƒm�o�����ɂ́u������������ɂ���Γ������̂�����͂��v�Ƃ������L��������ƐM�����Ă��邩��ł��B����ɁA�m�o���ꂽ���������ɋL�^���ĂƂ��Ă����A���̎��͂�������A�N�Z�X�ł���؋��ƂȂ�B

���̂悤�ȁu�������v����L����̎��������ʂ̈Ӗ��ł̃G�r�f���X�ɂ͋��߂���̂ł����A�t�b�T�[���̂����u�������ꎩ�g�̌��O�v�Ƃ����G�r�f���X�i���ؐ��j�͂����܂ł��u���ɂƂ��āv�^���Ȃ��A�Ƃ������Ƃł����Ē�`����Ă���B�������A���́u���ɂƂ��Ă̋^���Ȃ��v�́A���̂܂܁u����ɂƂ��Ă��^���Ȃ��؋��v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�m�o�����̏ꍇ�ɂ́A�u���ɂƂ��Ă̋^���Ȃ��v�������Ă��̏ꍇ�A���̂܂܁u�F�ɂƂ��Ă��^���Ȃ��؋��v�ɂȂ�킯�ł����B

�Ⴆ�A����R���T�[�g���u���ɂƂ��āv���̂悤�Ɏ������ꂽ�A�Ƃ������Ƃ����t�ł����Č�邱�Ƃ͂ł��܂����A����̓E�\��������Ȃ��B�z���g�͂܂�Ȃ���������ǁA�����ȗ��R�Łu�f���炵�������I�v�ƌ����Ă��邾����������Ȃ��B���̎����i���I���A���e�B�j�́A���ɂƂ��Ă͂����Ƀ��A���ŋ^���Ȃ��Ă��A���҂���͌����Ȃ�����ł��B���̂��Ƃ��ӎ��́u���鐫�v�ȂǂƉp�Ă̓N�w�ł͂����Ă��܂��ˁB�S�̂����͑��l���猩���Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B

�����������Ƃ�����̂ŁA�����I�ȏ�ʂ���݂�A�e�l�̎��̎����i���I���A���e�B�j�̓n�i�n�_�������ĐM�p�ł��Ȃ����ƂɂȂ�B�Ȃ̂ŁA�S���w�̍s����`�Ƃ�������̂́A���I�Ȏ�������Ȃɂ��ƂÂ����̋L�q�Ȃ�Ă��̂͂�߂Ă��܂��āA�����܂ł��s�����������悤�A�Ƃ������j���Ƃ����B�S�̓u���b�N�{�b�N�X�Ƃ��Ă����āA�ǂ������h���ɑ��Ăǂ������s�����Ƃ������A�Ƃ����A�u�ӂ�܂��v�����ɒ��ڂ���B����ł���A�q�ϓI�E�����I�Ɋώ@���L�q���邱�Ƃ��ł��邩��ł��B���̎��������ł�邱�Ƃɂ���āA�S���w�́u�Ȋw�I�ȁv���̂ɂȂ�A�Ƃ����̂��s����`�̍l�����ł����B

�Ƃ��낪�A���̂悤�ȁA�m�o�i�ώ@�j�ł�������I�Ȏ����ł̂݊w���ł����Ă悤�Ƃ���l�����Ƃ͐����ɁA���I�Ȏ����E���A���e�B�Ɉˋ����邱�Ƃ��ނ��댵���Ȋw����\�ɂ���A�ƍl�����̂��t�b�T�[���Ȃ�ł��B���̍l�����ŏ��ɑn�n�����l�����f�J���g�ł������A���̐��������͔��W�����悤�Ƃ��Ă���A�Ƃ������ƂŃt�b�T�[���́w�f�J���g�I�Ȏ@�x���������킯�ł��B�Ƃ������ƂŁA�܂��w�f�J���g�I�Ȏ@�x�̖`���ɖ߂�܂��ˁB

�������������悤�ɁA�m�o�����Ƃ����̂́A�܂��������������O���Ă��āA���A�N�����m���߂���A�Ƃ����悤�ɁA���ؓI�Ȋw��̍����ɂȂ���̂ł��B�ł��A�m�o�����Ƃ����̂͌����I�Ɂu��肤��v���̂Ȃ�ł��B

���@�t�b�T�[�����g�ɂ��Ă��A�u�����m�o�v�̍\�����A���ۂɌ��Ă���̂́u���̈ꕔ�v������ǂ��A���̌����Ă���ꕔ��ʂ��āA�S�̑����v���`���Ă��܂��Ă���A�Ƃ����悤�Ȍ������Ő������Ă��܂�����ˁB�܂�u�m�o�����v�͂��̑Ώۂɂ��Ă̊m�M�����̌_�@�ł͂��邪�A�������̂��̂������ɗ^�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B������u���̑Ώہi�͂������j�v�Ƃ����悤�ȁu�����m�o�v�́A�����I�ɉ^�������u���z�I�v�Ȃ��̂Ƃ�����B����ɑ��āu�i���̂��Ƃ��j�����Ƃ炦�āi���܂��āj����v�Ƃ������ԁi�����炪�u�������̂��̂̌��O�v�H�j�̂ق��͋^���悤���Ȃ��u���ݓI�v�Ȃ��̂��A�Ƃ����悤�Ȍ��������A�w�C�f�[���x�ł��Ă������Ǝv���܂��B

���@�܂����������ł��ˁB�Ⴆ�A�{�[���̕\�����Ă��Ă����͌����Ȃ��B�ł������ǂ��Ȃ��Ă���̂��A�ɂ��Ă��v���`����Ă���B�u��͂�D���ڂ������āc�c�v�Ƃ����ӂ��ɁB�ł����ۂɗ������Ă݂���A���͕���ɂȂ��Ă��Ĕ����������A�Ƃ������Ƃ����邩������Ȃ��B���̂悤�ɁA�u���Ƃ��Ẵ{�[���v�Ƃ����͉̂^�����܂ސM�߁A�܂�m�G�}�i�v���`���ꂽ���́j���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�ł��A�u���ܖڂ̑O�ɂ�����̂����Ă��Ă��ꂪ���`�̃{�[�����Ǝv���Ă��邱�Ɓv�������́A���Ȃ���ӎ��ɒ��ڂɗ^�����Ă��āA�^�����Ƃ��ł��Ȃ��B���Ȃɂ���ė^�����Ă��錻�݂̑̌��́A���ݓI�ŕs�^�I�Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃł��B

�����������Ƃ�w�i�ɂ����A�w�f�J���g�I�Ȏ@�x�ł̃t�b�T�[���́A�m�o�����̑��݂̂��G�r�f���X�i�m���ɖڂ̑O�̃R�b�v�͂���j�ƁA���Ȃɂ���ė^������A���ݓI�ȑ̌��̑��݂̃G�r�f���X�i�ڂ̑O�ɃR�b�v������Ǝv���Ă��邱�̑̌��́A�m���ɂ���j�Ƃł́A��҂̂ق�����茵���ȃG�r�f���X�Ȃ̂��A�Ƃ����ӂ��ɘ_��i�߂Ă����܂��B

���Ȃ킿�A�m�o�����̃G�r�f���X�͎��؉Ȋw�̊�b�ł͂��邪�A���ɓI�Ȗ��ؐ��͂����Ȃ��B��ɂȂ��āu�܂������Ă����v�Ƃ����\��������킯�ł��B�m�o�����ǂ��납�A�������ׂĂ��W�߂����E���̂��̂����āA�f�J���g���̋ɒ[�Ȍ�����������A�u�����̂��閲�v�ł����đ��݂��Ȃ��A�Ƃ����\�������Ă���B�ӂ������ɂƂ��Đ��E�̑��݂ƒm�o�����̑��݂͎����ŋ^���悤���Ȃ����̂ł����A�܂����̎������̂����Ɏ��؉Ȋw�����藧���Ă���킯������ǂ��A���ɓI�ȃG�r�f���X�����̂́A�f�J���g�̂����u���v���A�䂦�ɂ�ꂠ��v�̂ق��ɂ���B

���������ӂ��ɁA�f�J���g�́u���v���A�䂦�ɂ�ꂠ��v�̘b���t�b�T�[���͎����o���Ă��܂��B�u���E���̂��́v�̑��݂ɂ��ẮA�^�����Ƃ���^����B�ł��A��������āu���E���ӎ����Ă���v���ԂȂ��Ă݂��Ƃ��A���̐��E���ӎ����Ă���̌��̑��݂͋^���Ȃ��B�����Ƌ�̓I�ȗ���o���ƁA���܃R�[�q�[������ł��āu�ꂢ�ȁv�Ƃ��u�����ǂ������肪���Ă��܂��ȁv�Ƃ��v���Ă���B���̂Ƃ��u�R�[�q�[���̂��́v�̂ق��́A�Ђ���Ƃ�����哤�ō��ꂽ��p�R�[�q�[��������Ȃ��Ƃ����\���͔r���ł��Ȃ��B�ł��A�����������⍁��������Ă��邱�Ǝ��̂́A�܂�A���̂悤�Ȉӎ���p�̑��ݎ��̂́A�^�����Ƃ��ł��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��ˁB

���Ȃ݂ɁA�u���v���A�䂦�ɂ�ꂠ��v�Ƃ�������͂Ȃ��Ȃ��ʔ��������������Ă��܂��B���̂Ƃ��́u���v�́A����̂��ꂩ�̂��Ƃł͂Ȃ��A�u���̂ǂ��̖����ǂސl�̎����v�Ȃ�ł���B�܂�A���́u���v�Ɏ����������čl���Ȃ��ƁA���̖���͈Ӗ����Ȃ��Ȃ��B�u�ǂ�Ȑl�ł��A�����̈ӎ��Ώۂ̑��݂͉��ɋ^�����Ƃ��Ă��A��������Ĉӎ������Ă���Ƃ������Ǝ��̂͋^���Ȃ��v���Ƃ́A�������g�ɏƂ炵���킹�čl���Ă݂Ă͂��߂āA�[���ł���Ƃ������Ƃł��B

���̂悤�ɁA�u���v���䂦�ɂ�ꂠ��v�Ƃ����Ƃ��́u���v�Ƃ����̂́A�u�����Ƃ��Ă̂��v�ł͂Ȃ��A�ǂ�Ȑl�����́u���v�Ɏ��������Ă͂߂čl���Ă݂�A���̂��Ƃ͋^�����Ƃ��ł��Ȃ���ˁA�Ƃ������Ƃ�\���Ă���B

����͔��ɂ������낢����ł��B�Ƃ����̂́A�����Ă��̖���́u���E�̒��̑��݁v�܂�u���E�̒��̎����v�Ɋւ����̂ł���ˁB�Ƃ��낪�u���v���䂦�ɂ�ꂠ��v�Ƃ����Ƃ��̊j�S�́A�u���E�͂Ȃ��Ă��A���Ƃ��������͂���v�Ƃ������������̂��Ƃł͂Ȃ��āA�u�ǂ�Ȑl�����Ď����̈ӎ��Ȃ��Ă݂�ƁA�����̈ӎ���p���������ɂ���Ƃ����̂́A�^�����Ƃ��ł��Ȃ���ˁv�Ƃ������Ƃɂ���킯�ł��B

���ł���Șb�����Ă���̂��낤�c�c�Ƃ����ƁA���������b�������u�w���I���A���e�B�x�Ɓw�������x���ǂ��Ȃ����Ƃ��ł��邩�v�Ƃ����_�_�Ɋւ�邩��ł��B�܂�A�u���v���A�䂦�ɂ�ꂠ��v�Ƃ�������́A���I���A���e�B��\��������̂ł���Ȃ���A����������́u�ǂ�Ȑl�����Ȃ��Ă݂�����Ȃ��Ă���͂��v�Ƃ����d���ŁA�����������B���̂悤�ȓ����������܂��܂Ȗ����n��o�����Ƃ��邱�Ƃ��A�t�b�T�[�����ۊw�͂�����ނ̂ł��B

����́A�����̑̌��ɋ��ʂ����{�\�}�\�\�����{���ƃt�b�T�[���͌Ăт܂��\�\�����o�����Ɓi���{���ώ�j�ɂ���ĉ\�ɂȂ�܂��B�Ⴆ�A�������q�ׂ��u�����m�o�̖{���v�ɂ��āA�t�b�T�[���͂��ڂ��������ƁA���̂悤�ȏ��_���q�ׂĂ��܂��B

�܂��A���_�ڂ́A�z����z�N�Ƃ������āA�����m�o�ɂ́u�Ώۂ��̂��́v���^�����Ă���A�Ƃ����^�����Ȃ����G�����邱�ƁB�����ɖ��ؐ�������킯�ł��B

�ł�����Ɠ����ɁA��_�ڂƂ��āA���ۂɂ́u�O�ʂ����݂��Ă��Ȃ��v�B���������̌����Ă��Ȃ��͂��̔w�ʂɂ��Ă��u���̕��������ė\������Ă���v�B�Ⴆ���́u�ɉE�q��v�Ƃ����y�b�g�{�g�������Ȃ���A���̔w�ʂɉF��������Ǝv���l�͂܂����Ȃ��āA�����ގ��łł������̂��Ȃ����Ă���낤�ȁA�Ǝv���Ă���B�����������̕����������\���̂��Ƃ��u�n���v�Ƃ��u�K�肳�ꂽ���K�萫�v�ƌĂ�ł݂��肵�Ă���B���K��ł͂��邪�A���̕��������̂Ƃ��Ă͋K�肳��Ă���A�Ƃ������Ƃł��B�܂�A�u�Ώۂ��̂��̂��^�����Ă���v�Ƃ������G������̂ɁA���́u�v���`���ꂽ�����v��K���܂݂���ł���B�����������Ƃ������m�o�̖{�����Ƃ������Ƃ��A�t�b�T�[���͂����ȂƂ���ʼn��x������Ă��܂��B

���ɂ��A�w�i�i�n�j���K���ÁX���ɔc������Ă���A�Ƃ��A�ڂ̑O�ɒm�o���Ă��鎖�Ԃ͋q�ϓI���E�̈ꕔ���ƐM������A�Ƃ������Ƃ��w�E�ł��܂��B

��Ȃ̂́A�����̖���ɂ��ẮA�ǂ�Ȑl�ł������̎����m�o���u���ȁv�i���ȁj���邱�Ƃ�ʂ��āA���ꂪ���������ǂ������m���߂邱�Ƃł���A�Ƃ������Ƃł��B���Ȃ��āA�u��������ς肻���Ȃ��Ă���v�Ɗm�F���ł���B�܂�A�{���ώ�ɂ���ċL�q���ꂽ����̐������́A�e�������Ȃ��ē�����u���I�ȃ��A���e�B�v�ɂ���Ďx��������̂Ȃ�ł��B

���ۊw�̃J�i���́A���̂悤�ɁA���Ȃɂ���āu�Ȃ�قNJm�����v�Ƃ�����{���\�������Ɏ��o�����Ƃ��邱�Ƃɂ���܂��B��l�����������āA�{���L�q�̖���Ƃ��Ē��Ă݂�B����Ƃ���͊Ԏ�ϓI�Ɋm���ߍ������Ƃ��ł��悤�ɂȂ�B�u�����m�o���Ċm���ɂ����Ȃ��Ă���ˁv�Ƃ����悤�ɁB�����ƏƂ炵���킹�č����Ă��邩�E�Ԉ���Ă��邩�Ƃ����̂����R�Ȋw�̖���ł���Ƃ���ƁA�{���L�q�̖���́A�e�l�������̒��Ŕ��Ȃ��Ă݂āu�Ȃ�قǂ����Ȃ��Ă���v�Ǝ^��������A���邢�͕⑫���邱�Ƃ��ł���B���̂悤�ɂ��Đ��藧�킯�Ȃ�ł���ˁB

�t�b�T�[���́A���̖{���ώ�̕��@�Ől�Ԃ̈Ӗ����E�i���I���E�j�̂�����̊�b�\���𑨂��Ă������Ƃ��܂����B�ڂ���|�c����͂�����p���ŁA�Ⴆ�A�Ȃ������̖{���A�߈����̖{���Ƃ������悤�Ȋ���̖{���\����A���R�A���`�A�K���̂悤�ȉ��l�̖{���ɂ��Ă��A���ۊw�I�Ȗ{���L�q���s�����Ƃ��Ă���킯�ł��B����͂�������A���Ȃɂ���Ă��̐��������m���߂���悤�Ȃ��́A�Ȃ�ł��B

���@�u�q�ρ��^�����ԈႢ�Ȃ��Ƃ炦�邱�Ƃ��ł�����ʂȎ��_�͂Ȃ��v�Ƃ������o�ɗ����������ŁA�u�N�������L�\�Ȋm���߂̎d�g�݁v�����肾���Ă������Ƃ���̂��A���ۊw�̔��z�̃|�C���g�ł����̂ˁB

���@���������B�����āA���̋��菊�ɂȂ�̂��c�c����Ȍ��t�������Ă݂���ł����A�u���ȓI�Ȗ��ؐ��v�i���t���N�e�B�u�E�G�r�f���X�j���ƁB�������́u���I���A���e�B�v�Ɠ������ƂȂ�ł����A�ӎ��̌��Ȃ��Ă݂�Ɗm���ɂ����Ȃ��Ă���A�Ƃ������Ƃł��ˁB���؉Ȋw�ł����Ƃ���̃G�r�f���X���A����u�o���Ȋw�I�ȃG�r�f���X�v�i�G���s���J���T�C�G���e�B�t�B�b�N�ȃG�r�f���X�j���Ƃ���ƁA����ɑ��Č��ۊw�́A���ȓI�Ȗ��ؐ��A���t���N�e�B�u�ȃG�r�f���X�ɂ���ēW�J������̂ł���A�Ƃ����Ă݂����B�����āA�e�l�����I���A���e�B�����菊�Ɂu�{���L�q�v���s���āu���ʍ\���v�����o���Ă������Ƃ���c�݂̂Ȃ��ɁA�u�ǂ�Ȏ����m�o�ł��������������������Ă���͂��ł��A�ǂ����݂Ȃ���m���߂Ă݂Ă��������v�Ƃ����悤�ɁA��������m���߂���Ƃ������������܂݂��܂�Ă���B���ꂪ���ۊw�̂������ؐ��̓������Ǝv���܂��B

�@

�@

�ł����͊ȒP�ł͂Ȃ��@�`���̖��́u���ؐ��v�ɂ���

���@�u���ȓI�Ȗ��ؐ��v�ł����B�m���ɁA�������������������Ă݂�ƁA���ꂪ�A�u���������āi���܂��āj����v�Ƃ������ꂼ��̏��^���A���ꂼ��́u���I���A���e�B�v�ɗ����Ԃ���ʖ{�������o���Ă����A�Ƃ������ۊw�I���Փ��@�̒�ł���Ƃ����j���A���X���͂����肵�Ă���悤�Ɏv���܂��B

���@�����ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�Ƃ��낪���́c�c�Ƃ悤�₭�A���������������������ƂȂ�ł����ǁc�c

���@���A��肪�����ł����H

���@�����A���̖��͉����Ƃ����ƁA�S���w�̎��I�����ōs���Ă���C���^�r���[�̏ꍇ�A�����m�o�̖{���L�q�Ƃ͈Ⴄ�������Ƃ������ƂȂ�ł��B

�m�o�����Ɋւ��Ắu������������ɂ���Γ������̂�����v�ƐM�����Ă��āA���A���̋L�^����������m���߂���A�Ƃ���������������B�{���L�q����ɂ��Ă��A�e�l�̈ӎ��o���Ȃ��邱�ƂŊm���߂���Ƃ���������������B�Ƃ��낪�A�u�ڂ��̉��y�̌��v���C���^�r���[�Ō��A�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���l�͂�����ł��^����킯�ł��ˁB�������������A�̌��́u���鐫�v������킯�ł��B

����ł���͂�A�����ɂƂ��Ă̓��I�ȃ��A���e�B���ޗ��Ɍ���Ă������Ƃ͉\�����A��Ȃ��Ƃ��Ǝv����ł���B

�Ⴆ�A���J�����l�ŎR�|�L��Ƃ���Ă���u�P�A�̌��ۊw�v�ł����グ�����Ƃ�����܂����A�~���s������u�G�s�\�[�h�L�q�v�Ƃ������@������܂��i�~���s�w�G�r�\�[�h�L�q��ǂށx����o�ʼn�A2012�N�Ȃǁj�B���́u�G�s�\�[�h�L�q�v�Ƃ����̂́A�ۈ�m���A�ۈ�o���̂Ȃ��ŁA�S�����ꂽ���Ƃ�͂��ƋC�Â����ꂽ���Ƃ��A�������������������ŋL�q����A�Ƃ������̂ł��B�Ⴆ�u���̎q�͂R�ŁA���ɒ킪���܂ꂽ���炩�A���_�I�ɂ�◎�������̂Ȃ��悤���������B�������̕ۈ牀�ɗ��Ă�����܂����N�A�悤�₭����Ă������A�܂��܂��킩��Ȃ����Ƃ���������s���ȐS�I�Łc�c�v�Ƃ����悤�ɁA�܂���������������B���̂����ŁA���������G�s�\�[�h�i�����j���N�������A�Ƃ�����Ɍ���Ă�����ł���ˁB�����čŌ�ɁA�Ȃ����̂ł����Ƃɑ��Ď����̐S���������̂��Ƃ������Ƃ̈Ӗ����A�����_����ӂ肩�����čl���Ă�����ł��B

�����Ă���ɁA�������ď����グ�����̂�ۈ�m����ǂ����ēǂݍ��킹�Ă����B���̂Ƃ��A�u���̂Ƃ��̊������Ă��������������܂܂�Ă�����Ȃ��v�Ƃ����ӌ��������Ă����邱�Ƃ��\�ł���ˁB���̂悤�ɁA�G�s�\�[�h�₻��ɑ���l�����A���݂��Ɍ����������Ȃ���A�ۈ�ɂƂ��đ厖�Ȃ��Ƃ��ĂȂ�Ȃ̂��ȂƂ������Ƃ��l�������Ă����̂��A�u�G�s�\�[�h�L�q�v�̈Ӗ�����Ƃ���ł��B

�ł́A�Ȃ��A�݂��̓��I�ȃ��A���e�B���������āu�����������v�Ƃ������Ƃ����藧�̂��B����͋��ɓI�ɂ́u�����l�Ԃ�����v�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���̗�ɑ����Ă����ƁA�u�����S�������ĕۈ�̎d�������Ă��邩��v�Ƃ������Ƃ��傫���B�G�s�\�[�h�̓ǂݎ�́A�u�������A�q�ǂ��Ƃ̐G�ꍇ���̂Ȃ��ŁA����ȏo�������N����т����肵�čl������ł��܂��Ǝv���v�Ƃ����ӂ��ɂ��āA������͎����ł͂Ȃ��̂�����ǁA���̗���Ɏ�����u���āA������������������̂��̂ł��邩�̂悤�ɒǑ̌����邱�Ƃ��ł���B

�܂�A�����\���̂������ɂ���̂́A�u�����Ƃ��Ȃ��͈Ⴄ����ǂ��A���Ȃ��̊����Ă���̂Ɠ����悤�Ȏv���́A�����Ƃ������̒��ɂ�����͂����v�Ƃ����A�u�����l�Ԃł������v�Ƃ����O�Ǝv���܂��B����ɁA�ۈ�m�Ƃ�����̓I�ȃ��x���ł����A���X�����S�������Ȃ���q�ǂ��Ɛڂ��Ă���Ƃ����A���ʂ̓y��̂Ȃ��Ŕ|��ꂽ�S�͗l������A�����y��Ƃ��đ��l�̑̌��������̂��̂ł��邩�̂悤�Ɋ�����邱�Ƃ��ł�����A�܂�����ł́A�ʂ̐l�Ԃł��邩�炱���u������Ǝ��_��ς������Ȍ������ł��邩���v�Ƃ����悤�ɁA�����̊��z��Ԃ��Ă������肷�邱�Ƃ��ł���B

�܂�A�����ł́A�m�o������{���L�q�̂悤�ɁA������������Ɋm���߂���Ƃ����Ӗ��ł̊��S�Ȍ������͂Ȃ����A���҂̋L�q�������̂��̂̂悤�Ɋ����邱�Ƃ͂ł���B�܂�A���̐l�̓��I�ȃ��A���e�B�̂��ׂĂ��킩�肫�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă��A���̐l�̌���ʂ��āA���̐l�̓��I���A���e�B�������Ȃ�Ɋ�������āA�����Ɏ����ɂ����l�ɂ����ʂȐS�̓��������������Ă��邱�Ƃς��邱�Ƃ��ł���B�u�o���̋������v��u�S�̋��L���v��w�i�ɂ��Ȃ���A�����Łu�݂��ɋ��ʂ�����́v���A�u���A���Ȃ��́v�Ƃ��Ă����肾����킯�ł���ˁB

����ł��A�u������������悤�Ɋm���߂���m�o�����������^�̃G�r�f���X�ŁA���ꂾ�����B��̊w��̑b���v�Ƃ�����Ȃȍl���������Ă���l���炷��ƁA�����������Ƃ́u�͂Ȃ͂�����ӂ�Ȏ�ϓI�Ȃ��̂ɂ����Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B

�������͎�ϓI�Ȃ��̂�����ǂ��A�ڂ��́A����Ӗ���ϓI�ł����Ǝv���܂��B���̎�ϓI�ȑ̌������߂锽�Ȃ̊፷�����������肵�Ă��āA���̋L�q��ǂl�̒��ɁA������̓��I���A���e�B���`���A�������g�̌o���Ɗ��G�Ƃ����ыN������������Ȃ�B

�Ⴆ�Εۈ�m�������A���ꂼ��̑̌��ɏƂ炵���킹�Ȃ���A�u�����������Ƃ��ĕۈ�̂Ȃ��ł͂����ˁv�u���������Ƃ��ɂǂ����邩�Ƃ������Ƃ��A�ۈ�m�Ƃ��Ă͏d�v���ˁv�Ƃ������Ƃ���荇���Ă���Ƃ����āA�ۈ�ɑ�ȋ��ʖ{�����A���͊m���ߍ����Ă����ł���B�~������́u�G�s�\�[�h�L�q�v�ł́u�{���ώ�v�Ƃ������t�͎g���܂��A�����ł݂͌��̌o������肠���Ȃ��狤�ʂ�����̂��m���߂����A�ۈ�ɂ��ăJ�i���ƂȂ���̂����o�����Ƃ��Ă���͂��ł��B

�����āA���ꂪ�݂��̂Ȃ��Ŋm���߂����āu���A���v�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���Ƃ��ɂ́A��͂肻���ɂ͖��ؐ��̊��o������B�����̂Ȃ��Ɍo���̃��A���e�B������A����ɂ݂�Ȃ����̂悤�Ɋ����Ă��邱�Ƃ��m�M�����B���������Ƃ��ɂ́A��͂���̃G�r�f���X�ƌĂԂׂ����̂��A�����̂Ȃ��ɐ��܂�Ă���킯�ł��B����͌����Ĝ��ӓI�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B���̂悤�ɍl���邱�ƂŁA���I�S���w�I�Ȃ��̂ɑ��Ă��͂��߂č������^������悤�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�O�ɂ������܂������A���������C���^�r���[���āA�O���E���f�b�h�Z�I���[�݂����ɁA�����^�����ăf�[�^�ɋN�����āA�Ƃ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�����ɂ͘b����ƕ�����Ƃ̋�����Ƃ�����͂��ł��B������̗���ɒu���Ȃ���A����ł��Ȃ����킩�肫��Ȃ��Ƃ����q�˕Ԃ�����A�Ȃ����̓C���^�r���A�[�̂ق��ɂ��������g�̊S������܂�����A���̊S����݂Ă����͂ǂ��Ȃ�ł����A�Əd�˂ĕ������肷�邱�ƂŁA����̔����������o�����肵�Ă���B

���������C���^�r���[�����������ł���Ƃ����̂��A�����l�ԂƂ��Ă̋��L���⊴����Ƃ��ɂ��Ă���Ƃ�����O�����Ă����Ȃ�ł���ˁB������A�C���^�r���A�[�͂܂������̍��q�ł�������̘b���Ă����Ȃ��āA�����Ƒ���̗�����d�ˍ��킹�邱�Ƃ��ł��邩�炱���A���܂��܂Ȏ�������A����̊��G���m���߂悤�Ƒ���̌��t�������o�����Ƃ���B�����܂ł�����̘b�A����̑̌����̂�����ǂ��A���̂����A����̂����Ă���u���I�ȃ��A���e�B�v�����ꉻ���邱�Ƃ��A�݂��ɋ��͂��čs���Ă���Ǝv����ł��B

���@��قǐ������Ă��ꂽ�u���ȓI�Ȗ��ؐ��v�̊T�O���āA�l�ԓI�Ӗ��≿�l�̖����Ƃ��ɍl���Ă������߂̌����Ƃ��Ă͕��Ր��������̂��Ǝv����ł����A�����̖��ł������قǁA�u�m�o���f���v�̂悤�ɋ��łɈ�v�������ʌo��������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�N���A�J�b�g�ɋ��ʖ{�������o�����Ƃ��Ăł��Ȃ��ł���ˁB�����炱���A�Ƃ��ɍl���Ă�����������邽�߂ɂ́A���t��ʂ��Ă��݂��̐����Ă��镶�����m���߂����A�݂��́u�Ӂv�������˂����c�c�Ƃ����A�����Ă݂�Ό��ꂻ�̂��̖̂{���ɑ�������Ƃ��������Ȃ����A���̓_�ł��C���^�r���[����ȕ��@�ɂȂ邱�Ƃ��悭�킩��܂��B�ł��A���b���Ă���ƁA�O���E���f�b�h�Z�I���[���āA�u�q�ϐ��v��S�ۂ����������߂ɁA���t�̎��ʓI�ȕ����i�|�c�k����̌��t�ł����u��ʌ���\�ہv�j���A�u�����Ă��镶���v��u�Ӂv����A�܂肻�ꂼ��̎����A���ꂼ��́u���I���A���e�B�v����藣���Ĉ������Ƃ���킯�ł���ˁB����͂�͂��肾�Ǝv���܂��B

���@�����Ȃ�ł���B�ł�����A���I�ȃ��A���e�B����荇���A�m���ߍ����Ȃ��œ����邱�������u�G�r�f���X�v���l�Ԃ̖����l���邽�߂ɂ͑���Ƃ������Ƃ��A���R�Ȋw�I�u����G�r�f���X��`�v�ɑ��Ď咣���Ă����̂͂����ւ�d�v�Ȃ��Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B�����g���I�[���ł̔��\�ł��A��g�͌�������ł����A�܂��܂��l�ߐ�Ă͂��Ȃ��Ƃ��������Łc�c

����ŁA���̂X�������炢����A�v���Ԃ�Ɍ��ۊw�_�̎��M�ɂƂ肩���낤�Ǝv���Ă����ł����i�}���I���j�A�����ŁA�l�Ԃ������Ƃ��̐l�ԉȊw�̃G�r�f���X���ǂ̂悤�Ɍ��o���Ă����ׂ����Ƃ��������A�����Ƙ_���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B

�i���j

�@